- 「豆柴は散歩しなくていいって本当?」

- 「うちの子は散歩が嫌いだけど、他の子もそうなの?」

- 「お散歩で気を付けることって何かあるかな…」

豆柴でも散歩が嫌いな子を見ると、散歩は本当に必要なのかなと疑問に思いますよね。

実は散歩をしないと、肥満や筋力低下、ストレスで問題行動を起こす原因になります。

なぜなら、豆柴は柴犬と同じくらい運動量が多く活発な犬種なので、散歩をしないと運動不足になる他、運動できないこと自体がストレスになってしまうからです。

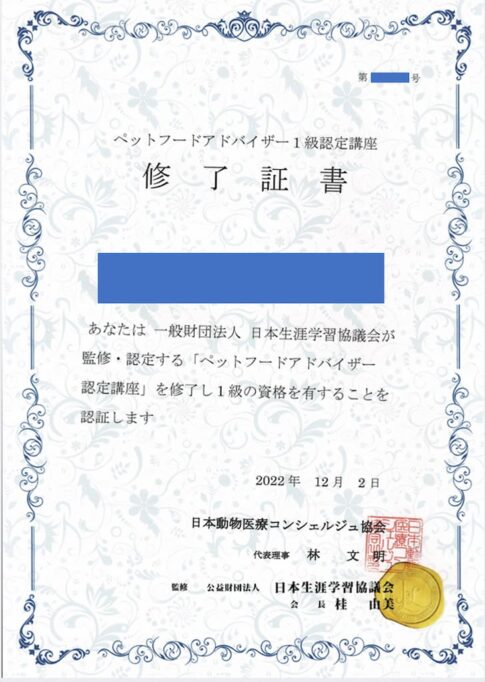

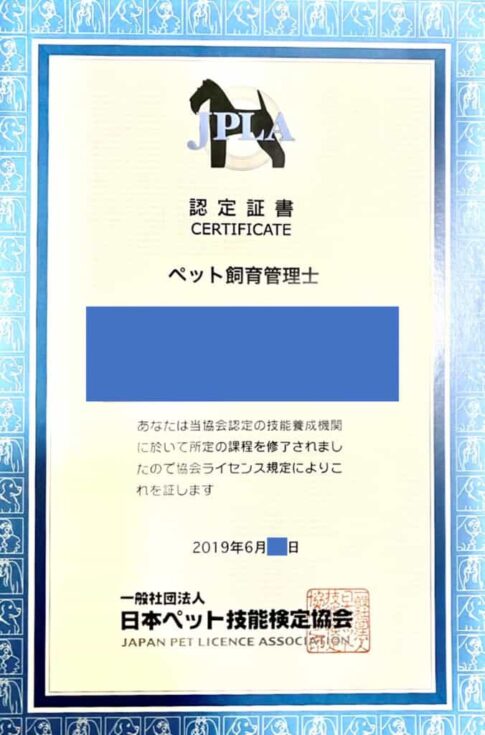

そこで今回は、ペット飼育管理士の資格を持つ私が、散歩の役割と重要性を詳しく解説するとともに、散歩に行けないときの対処法や散歩をする時のルールを分かりやすく解説します。

- 散歩の重要性がわかる

- 散歩に行けないときの対処法がわかる

- 散歩で飼い主が気を付けることがわかる

この記事を読むと愛犬との散歩の時間がもっと楽しい時間になり、あなたも豆柴も健康でストレスのない生活が送れます。

>>当サイトしつけグッズランキング第1位! のイヌバーシティの口コミを見る ※目次の気になる場所をタップすれば、その場所から読めます。 もくじ 散歩は豆柴を運動させるためだけではなく、飼い主との大事なコミュニケーションの時間なのです。 コミュニケーションが十分とれていると心の安定にもつながり、豆柴も安心して生活することができます。 このように、散歩は豆柴の心身の健康にとって重要であることがわかります。 上記の3つの理由でなぜ散歩に行けないのか、もう少し詳しく解説していきます。 天気の悪い日は、散歩に行きたくても行けないことがあります。その場合は無理して散歩に行く必要はありません。 室内で遊ぶ時間を多めにとるなど、室内でできる運動をしましょう。 しかし豆柴の性格によっては外でしかトイレが出来ない子もいます。その場合は雨でも雪でも外に行かなければなりません。 飼い主の負担を軽減できるのと、高齢になって思うように歩けなくなった時に排泄を我慢させないようにトイレのしつけは大切です。 豆柴はとても賢い犬なので、トイレのしつけはいくつになってもできます。あとは飼い主であるあなたのやる気次第です。 トイレのしつけに関する情報はこちら。この記事を読むと がわかり、室内でもトイレができるようになる可能性がぐんとアップします。無理せず愛犬と協力して楽しくしつけをしましょう。 雨の日の散歩が楽しくなるグッツもご紹介します。 ▼帽子つきのレインコート(反射板つきで夜のお散歩も安心) ▼足もカバーできるレインコート(リード穴があるので便利) 飼い主の都合で散歩に行けない原因として などがあると思います。 体調不良や仕事などで時間が取れないのは仕方ないことです。 ただし、散歩に行く気分じゃない、今日は疲れてるからいいやなど、気分が乗らないから散歩をしないということは飼い主の資格を問われます。 気分が乗らなくても愛犬と一緒に散歩をすると、あなたもリフレッシュできます。景色が綺麗な公園へ行くなど豆柴と一緒に散歩を楽しみましょう。 と言われますがそんなことはありません。 冒頭でもお話しましたが、散歩の目的はストレス発散や運動不足の解消です。 天候などで散歩に行けない日は別ですが、基本的には毎日散歩をしましょう。10分程度の短い時間でもいいので外に出て運動させましょう。 室内にドッグランがあるご家庭は別ですが、豆柴は小型犬と言えど運動量の多い犬種です。室内を歩かせるだけでは運動量が圧倒的に足りません。 豆柴を散歩させないと、次のようなリスクがあります。 散歩をさせないリスクについてもう少し詳しく解説していきます。 運動不足が原因となる病気の代表として肥満があります。肥満だと何がいけないのかと言うと主に以下の4つがあります。 肥満が引き起こす病気はこれ以外にもたくさんあります。「肥満は万病のもと」です。そして肥満になる原因は、100%飼い主のせいなのです。 天候などが原因で散歩に出られない日が続いたときは、ご飯やおやつの量をいつもより減らしてみたり、運動不足を少しでも解消できるような工夫をしていきましょう。 散歩の時間は飼い主とのコミュニケーションの時間でもありますが、同時に社会性を育む大切な時間です。 飼い主家族以外の人間とのふれあい方、犬同士のコミュニケーションも散歩に行かないと経験させてあげられません。 社会性を育む時間を奪ってしまうと世間知らずな犬になってしまい、無駄吠えしたり気に入らないことがあると人に噛みつくような犬になってしまいます。 外出先でやっていいこと、してはいけないことをしっかり教えるためにも散歩は重要な役割を果たします。 ▼飼い主に噛みつく豆柴 豆柴がストレスを溜めすぎると、以下のような問題行動を起こしてしまいます。 無駄吠えは近所迷惑に、噛み癖はエスカレートすると怪我のもとになります。 自分の手足をなめ続けると、肢端舐性皮膚炎 (したんていせいひふえん)という皮膚炎に繋がってしまうこともあります。 豆柴も飼い主も健康に過ごすためにストレスが溜まってないか注意し、適度にストレスを発散させてあげましょう。 散歩を拒否する原因として考えられるのは以下の3つです。 豆柴が散歩を嫌いになる原因はわかりましたが、どのように対処をしてあげたらよいのでしょうか。原因と照らし合わせて対処法を見ていきましょう。 もしいつもの散歩コースを嫌がるようだったら、思い切って違うコースを模索してみましょう。 散歩コースの変更が難しい場合は、豆柴が嫌がるものを把握して早急に立ち去るようにします。 大きな音がする場所も、耳の良い豆柴にとっては苦痛の場所です。工事現場などは避けましょう。 など、過去の散歩中に『こういう行動をとったらかまってもらえる(甘えられる)』と学習した出来事があったのかもしれません。 豆柴の要求に毎回答えていると、散歩で歩かなくなってしまい運動不足などの解消にならないので、毅然とした態度で豆柴と接してみましょう。 愛犬の太りすぎは飼い主の責任です。もしかしたら、太っているせいで足腰に負担がかかり、歩くと痛みが生じるのかもしれません。 まずはダイエットをして適正体重に戻しましょう。その間も散歩はかかさないようにしてください。 あまりにも痛がるようなら動物病院へ行きましょう。 ダイエット中の散歩は、運動させようとして長距離を歩かせてしまうと、逆に足腰に負担がかかります。余計に痛い思いをすることで、さらに散歩が嫌いになってしまいます。 豆柴が散歩に行くときの注意点は次の3つです。 道路は自宅とは違い様々な人が利用する場所です。犬が大好きな人もいれば犬が嫌いな人もいます。他の人との無用なトラブルを避けるためにも、注意点を押さえておきましょう。 では、3つの注意点を詳しく解説していきます。 豆柴がいつ想定外の行動をするかわかりませんので、主導権は必ず飼い主が握りましょう。 車や人に興味を示して急に飛び出したり、テンションが上がって静止を振り切って走り出したりすることもあります。 交通事故や他の犬や人とのトラブルを避けるため、ちゃんとしつけをすることも大切です。 基本的なしつけは何をすればいいのか、疑問に思いますよね。 この記事を読むと これらのトレーニング方法やなぜその行動をするのかの理解が深まります。愛犬との信頼関係を築きながらしつけをすることで、あなたのストレスを軽減できます。豆柴の散歩をする目的

豆柴が散歩に行けない3つの原因

天候

飼い主側の都合

散歩の必要性を感じていない

豆柴を散歩させないリスク

運動不足が原因となる病気や怪我が増える

社会性が育たない

ストレスがたまり問題行動が増える

豆柴が散歩を嫌がる原因と対処法

散歩中に嫌な思いをした

飼い主に甘えている

太りすぎて動くのが億劫になっている

豆柴が散歩に行くときの3つの注意点

主導権は常に飼い主が持つ

必ずリードを使う

リードは愛犬と飼い主をつなぐ命綱です。リードをつけずに散歩をすると、愛犬が急に道路に飛び出した時にはもう手遅れなのです。

事件、事故を未然に防げるのは飼い主であるあなただけなので、リードを使って散歩をしてください。

過去には、

- ノーリード犬に追いかけられた

- 大型のリードのない犬に息子が噛まれて大けがをした

- 愛犬の散歩中にノーリードの犬に愛犬が噛まれた(死亡事件も多発)

といった事件も実際に起こっているよ!

地域によってはノーリードでの散歩は条例違反となり、罰金や罰則があります。

自分の愛犬がほかの人や動物に迷惑をかけてしまうかもしれない、豆柴が道路に飛び出して死んでしまうかもしれないという意識を常に持っていないといけません。

最近のリードは機能性が高いものやファッション性に富んだものなど、種類がたくさんあります。この記事を読むと

- リードの種類

- リードの役割

- 愛犬にぴったりのリードの選び方

がわかり、あなたも愛犬もお散歩が楽しくなります。

汚物はそのまま放置しない

当たり前ですが、排泄物の処理は飼い主がおこなう作業ですよね。

なぜなら、排泄物を処理しないとみんなが使う道路や子供たちが遊ぶ公園が汚れてしまうからです。そうなってしまうのは、人間も犬も残念な気持ちになるのではないでしょうか。

お互いが気持ちよく過ごすためにも、散歩中に出た排泄物などは必ず持ち帰りましょう。

豆柴が散歩に行けないときの対処法

散歩に行けない時は、行けない理由によって対処法を考えると良いでしょう。

- 散歩に出られた日に少し長めに散歩をする

- 室内遊びをする

- ペットシッターにお願いする

1つずつ解説していきます。

散歩に出られた日に少し長めに散歩をする

- 仕事などで普段散歩に行けない

- 梅雨に入り晴れ間が少なく毎日散歩へいけない

このような場合は、散歩に出られた日に少し長めに散歩をするのがおすすめです。

散歩をすることであなたとの幸せな時間を楽しんだり、外の空気を吸うことで気分もリフレッシュできます。

家の中にいるとどうしてもストレスが溜まってしまうので、満足したか、疲れてないかなど豆柴の様子を見ながら散歩の時間を調整してあげましょう。

室内遊びをする

室内で遊ぶには部屋が狭くあまり遊べない、と思ってしまいますが実は愛犬と遊んで過ごす方法があるのです。

かくれんぼや宝探しなど、室内でしか遊べない方法もたくさんあります。

▼犬と室内で遊ぶ方法

おもちゃやタオルを使って、思いっきり遊んでる姿がとてもかわいいです。

梅雨などの散歩に行けない期間が多くなる場合や、豆柴が散歩に乗り気じゃない場合などのリフレッシュとして取り入れてみましょう。

ペットシッターにお願いする

出張中や家族旅行の間など、ペットのお世話を自宅で行ってくれる人のことを『ペットシッター』と呼びます。

散歩だけや仕事中に一通りのお世話をお願いしたいという場合でも、対応してくれるところがほとんどです。

仕事の繁忙期で散歩に出る時間が取れないという人はぜひ利用してみてはいかがしょうか。

豆柴との散歩 まとめ

- 散歩は豆柴とあなたの健康維持に不可欠なもの

- 飼い主都合で散歩に行けない時は室内で対処する

- 散歩をさせないとストレスがたまり豆柴の問題行動につながる

- 散歩を嫌がる時は原因を見つけて対処する

- 散歩に行くときはマナーを守り、リードを使用する

- 散歩に行けないときは室内遊びやペットシッターを利用する

散歩は豆柴だけでなくあなたの健康も維持してくれます。

マナーを守りながら楽しく散歩しましょう。

▼帽子つきのレインコート(反射板つきで夜のお散歩も安心)

▼足もカバーできるレインコート(リード穴があるので便利)

▼体罰の0(ゼロ)しつけグッズで愛犬とさらに仲良くなって最高の毎日を送ろう!